幼稚園の概要

たから幼稚園の概要とよくある質問

概要

| 幼稚園名 | 東京都公認 たから幼稚園 |

| 創立年月日 | 昭和28年4月19日 |

| 設置者 | 吉澤 秀二 |

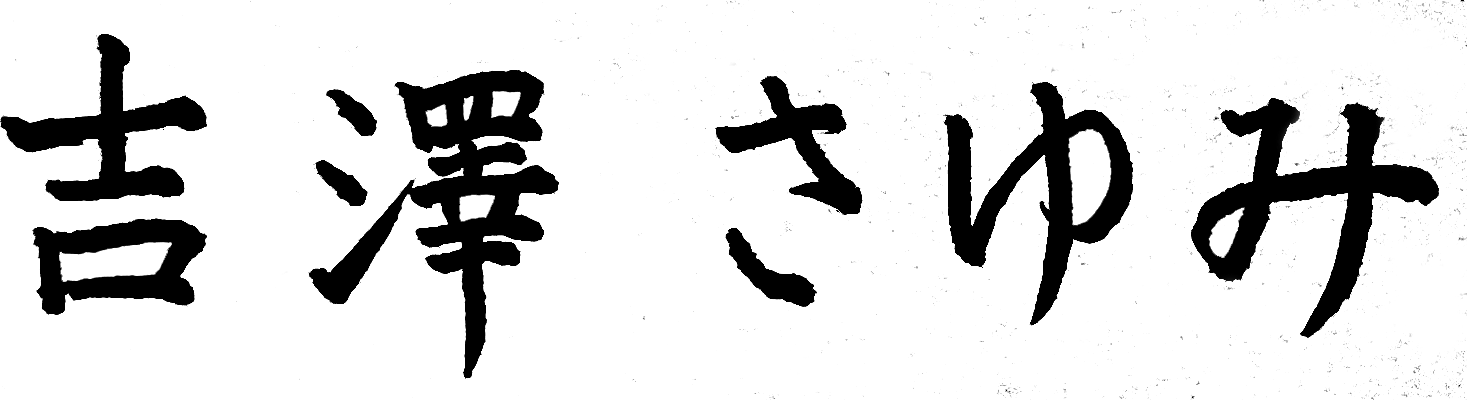

| 園長 | 吉澤 さゆみ |

| 職員体制 | クラス担任各クラス3名、副担任1名、未就学園児・預かり保育担当7名、各学年補助5名、事務職員1名、英語クラス担当4名、バスドライバー3名、バス添乗3名 |

ご挨拶

保護者の方から「入園前にどのようなことをできるようにしておけばよいですか。」と質問を受けることがよくありますが、「何かができるように促すよりも、お子さんがしていることを一緒に楽しんで差し上げてください。」とお伝えしています。

子どもたちには、大人と比べたらまだできないこともたくさんありますが、言葉にできなくても毎日たくさんのことを見たり、聞いたり、考えたり、それを表現しようとしたりしています。

幼稚園という小さな社会で、遊びやお友達との対話、時にはけんかの中で心が育まれ、自分の力でいろいろなことができるようになる喜びを知って成長していくのだと思います。

子どもたち一人ひとりの体験や学びは、彼らだけのたからものです。大人が先回りして教えたり、評価したり、また失敗しないように道を作ることがないように、そして子どもたちの”はじめてできた!”、”悲しかった”、”うれしかった”...それぞれの "Learning moment" (学びの瞬間)に寄り添って、一緒に喜んだり悲しんだりしながら毎日過ごしたいと思い、幼児教育と向き合っています。

お父様、お母様にも、目先のできること、できないことよりも、お子さんを信じて、やりたいこと、頑張ったことに共感したり、一緒に楽しむ時間を大切にしてくださることをお願いしています。

正解がない時代だからこそ、自分の軸を持つことが大切だと言われています。お子さんが一人ひとり自分なりの考えをそれぞれが身を置く社会の中で表現し、幸福感を持ちながら生きていくことが私どもの喜びです。

幼児期の多感な時期に、保護者の皆さまと共にお子さんの育ちに関わらせていただけましたら幸甚に思います。

園長

よくある質問

教育方針、カリキュラムについて

私たちの園では、子どもを「育てる」というよりも、「育っていく力に寄り添う」ことを大切にしています。何かができるようになる早さよりも、自分の言葉で語れるようになる深さを重視し、子どもたちは日々の遊びや対話の中で、「考える」「つながる」「表現する」力を少しずつ育んでいきます。

「正解を教える」のではなく、「問いを持つことが面白い」「自分と違う考え方を知るのが面白い」と感じられる環境をつくること。それが、私たちの教育の真ん中にあります。多少まわり道でも、自分の足で歩いた先にしか見えない景色があると信じています。

私たちは、子どもたちが自分の考えをもって行動し、他者と違ってもそのままでいいと思える力を育てたいと願っています。ときには「もっと手を差し伸べてほしかった」「全部やってくれたほうが安心だった」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、世界に羽ばたくこれからの子どもたちには、「自分で考え、選び、対話する」ことが何よりの力になると信じています。もちろん、放任とも違います。園内には常に目配りと声かけがあり、「自分のままで大丈夫」と思える土台があるからこそ、子どもたちは安心して一歩を踏み出せると考えています。

「いつの間にか、英語で遊んでいた」──私たちの園では、そんな姿がよく見られます。先生たちが日常的に英語を使って関わることで、子どもたちも自然と英語の響きに親しみ、やがて自分の言葉として使い始めます。

もちろん、英語の習得ペースには個人差があります。でも、それでいいと思っています。英語を「できるようになること」よりも、「伝えたいことがあるから話してみたくなる」という感覚を大切にしているからです。

特別に「こういうタイプの子が向いています」とはお伝えしていませんが、自分の気持ちを大切にしたい子、自分の世界をもっている子、ちょっと変わったことにワクワクする子…そんな子どもたちが、のびのびと過ごせる場所でありたいと思っています。

大人に“合わせる力”よりも、自分の感覚を大事にしながら周囲と関われる力を育てたい。のびのびと過ごしながら、遊びの中で教養や非認知能力など未来を生きる力を身に着けてほしい。そう思ってくださるご家庭には、きっとしっくりくる園だと思います。

一日は「おはよう」のあいさつとともに始まります。登園後は、それぞれの子がやりたい遊びに夢中になる時間からスタート。そこに少しずつ、仲間との関わりや新しい発見が生まれていきます。

午前中は園庭遊びや探究活動、製作などの活動を楽しみ、午後もゆったりと遊びながら一日を締めくくります。子どもたちの好奇心により、活動内容や時間が変わることもあります。

「行事が多すぎて仕事が…」と心配される方もいらっしゃいますが、安心してください。入園式や参観、年に数回のイベントなど、保護者の皆さんが無理なく参加できるスケジュールを意識し、運営についても働いている方でも参加いただけるように合理化しています。

もちろん、ご都合が合わないときは柔軟に対応しています。参加することで新たな発見があるかもしれませんが、無理をすることが目的ではありません。

ご家庭が共働きの方は年々増えていらっしゃり、短縮保育の廃止や預かり保育の充実、預かり保育でのバス送迎など、ライフスタイルに合わせたサポートを行っています。

「仕事をしているからこそ、子どもと向き合う時間の質を大事にしたい」──そんな想いを応援できる園でありたいと思っています。

はい。給食はアレルギー対応です。入園前にヒアリングシートにご記入いただき、医師の指示やご家庭のご要望に沿って、アレルギー除去食などできる限り安全で柔軟な対応を行っています。

「食べること」は毎日のことだからこそ、信頼関係を大切に進めています。

ありますよね。好き嫌い。大人にだってあります。

無理に食べさせることはせず、「ちょっと一口食べてみようかな」と思えるような雰囲気づくりを心がけています。またそれぞれのお子さんによって食べられない理由がありますので、「食材は好きだけどソースが苦手」「大きすぎて噛み切れない」など、理由を見極めながらチャレンジへの足場づくりをしています。お友達と一緒だからこそ挑戦できたり、意外なものが好きになったり──そんな変化が自然に生まれるのが、園での食の魅力です。

「これができていないと入れません!」ということは、特にありません。ただ、「自分のことを自分でやってみようとする気持ち」は、園生活の自信につながります。

うまくできなくても大丈夫。「できた!」という体験を、入園前から少しずつ積み重ねておけると、きっとスムーズなスタートになります。

どんなに気をつけていても、子どもたちは日々いろんなドラマを巻き起こします。園内でのけが、体調不良、友達とのやりとりの中で起きたことなどは、その日のうちに担任からご報告します。

私たちは、「すべてを完璧に防ぐ」ことよりも、「起きたことにどう向き合うか」を大切にしています。起きたことに子どもと一緒にどう向き合うか、は子どもの学びの権利を保障することにもつながります。一緒に考え、子どもたちの成長の糧にしていければと思います。

発達には本当にいろんな形があり、すべてのお子さんがその子なりのタイミングとペースで育っていきます。日々の中で気になることがあれば、押しつけではなく「ご家庭と一緒に見つめていく」というスタンスでお話をさせていただいています。

専門家との連携も含めて、ひとりで抱え込まずに、一緒に支え合える関係を目指しています。

「座っていられるようにする」「言われたことをきちんとやる」──小学校の準備と聞くと、そんなイメージを持たれがちですが、私たちはもう少し先の視点をもっています。

どんな場所でも「自分らしく」生きられる力。わからないときに「助けて」と言える力。わかることを「伝えたい」と思う気持ち。そんな根っこの部分を育てることが、小学校以降にもつながっていくと考えています。

施設内は安全面に配慮した設計と定期的な点検を行っており、出入口はセキュリティ管理のもと施錠・「学校110番」を採用したモニタリングを行っています。

また、防災・避難訓練も定期的に実施し、「もしものとき」も落ち着いて行動できるよう日頃から備えています。子どもたちには、自然と身につく「生きる力」も大切に伝えています。

ご相談のうえ、期間や年齢、言語環境などに応じて、可能な限り受け入れています。多様性を大切にしている園ですので、異なる文化や価値観にふれることは、在園児にとっても貴重な学びになります。

70年以上続く幼稚園での日本文化体験。英語話者が複数在籍しており、困ったとき、緊急の時の英語でのサポート体制も万全です。まずはお気軽にご相談ください。

はい、あります。プレ保育「にこにこらんど」では、初めての「園での生活」を親子でゆるやかにスタートできます。はじめはおうちの人と一緒に。少しずつ「自分の世界」を広げていけるよう、無理なく楽しめるプログラムになっています。

いわば、入園前の“肩慣らし”。園の空気に触れ、「探究のはじめの一歩」を楽しみながら、子どもも保護者の方も安心して一歩踏み出せるようお手伝いしています。

毎年11月時点で「にこにこらんど」に6か月通園し、満三歳になったお子さんには、4年保育「ちゅうりっぷ組」入園についてのご案内をしています。

園としては“ストレスがないようお子さんの育ちに応じた選択”を大切にしています。3月までにこにこらんどに在籍をしているお子さんもいらっしゃり、各ご家庭の方針を尊重しております。

通園バスは、指定の停留所からご利用いただけます。道幅が狭い地域にも、できるだけ近い場所に停車するよう配慮しています。バスのルートや停留所は、利用希望の状況を踏まえて毎年調整しています。

降園バスは14時と16時の2便あり、お預かり保育や課外教室の後にもご利用可能です。現在の運行エリアについては当Webサイトからご確認いただくか、直接お問い合わせください。

自家用車・タクシーでの送迎も可能ですが、近隣の住宅街という立地上、周囲の方々へのご配慮をお願いしています。園には一時的な停車スペースがありますので、スムーズな乗降にご協力ください。

「車での送迎、ちょっと心配…」という方も、事前にご相談いただければ具体的なご案内をいたします。

通園バスには、経験豊富な運転手と添乗スタッフが同乗し、子どもたち一人ひとりの安全を見守っています。乗降時のサポートはもちろん、車内での体調変化にもすぐに気づけるよう、常に目を配っています。

また、置き去り防止システムの導入、GPSや連絡システムの活用、杉並区からの定期的な視察等万全の体制を取っています。

保育料のほかに、給食費・教材費・行事費・冷暖房費・保護者会費用などが年間を通してかかります。年度やクラスによって多少の変動はあります

また、制服や通園カバンなどの指定品もあります。

毎年秋頃から園見学・説明会を実施し、10月に願書配布、11月に入園手続きというスケジュールです。プレ保育に通っている方には、個別のご案内もさせていただいています。

まずはお気軽に見学からどうぞ!

はい、指定の制服・カバン・体操着などがあります。ただ、園での活動はとにかくよく動き、よく遊び、よく汚れます(笑)。制服は洗濯機での選択が可能です。

もちろん、ご相談いただけます。子どもの発達はとても個別性が高く、「標準」や「平均」といったものに当てはめすぎないことを、私たちは大切にしています。

入園前に面談やご相談の機会を設けながら、お子さまにとって最善のスタートが切れるよう、一緒に考えていけたらと思っています。

はい、毎月オープンスクールを開催しております。またその他の日の見学についても随時ご相談ください。園の空気は、写真や言葉だけでは伝わりきらない部分がたくさんあります。子どもたちの表情や、先生たちのまなざし、保育室の音とにおい──どうぞ五感を使って感じにいらしてください。

「なんか、いいな」って思っていただけたら、それが一番のご縁かもしれません。

卒園児は公立・私立・国立や海外のローカルスクール、インターナショナルスクール等、さまざまな小学校へ進学しています。園として特定の進学先を推奨することはなく、 入学準備についても、単なる目先の“できる・できない”ではなく、「この子はどんな風に育ってきたのか」「これからどんなふうに育っていきたいのか」に目を向けています。受験をなさる、なさらないにかかわらず、子どもたち一人ひとりが園でのびのびと生活できるような環境づくりを心掛けています。

園を巣立った子どもたちは、アカデミックの分野だけでなくアートや音楽、舞台、映像、研究など、さまざまな分野で自分らしく活躍しています。もちろん、誰もが“わかりやすい成功”を目指すわけではありません。でも、自分の感じ方を大事にし、他者と違っても怖がらない姿勢は、園で育んだ力のひとつかもしれません。

卒園後もふらりと遊びに来てくれる子や、「あの頃のこと、今も覚えてるよ」と話してくれる子もいます。変わり続ける時代の中でも、子ども時代の原点がどこかに残り続けている──そんな存在でいられることが、私たちの願いです。